К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ ЕЛШАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (на основе анализа керамических комплексов)

На сегодняшний день известно около тридцати памятников содержащих керамику елшанской культуры. Часть из них образует достаточно компактное скопление на территории Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, другая часть простирается далеко на запад и северо-запад от Среднего Поволжья..

Читать

Видео: Экспедиция пензенских и самарских археологов. Алатырь 2011.

Видео: Экспедиция пензенских и самарских археологов. Республика Чувашия,Алатырский район, лето 2011. .

Читать

ОРУДИЯ ТРУДА И ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ С ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В данной работе вводятся в научный оборот находки с археологиче-ских памятников расположенных в западных районах Республики Мордо-вия, находящиеся в частных коллекциях и обнаруженных частными лицами в районах сел: Мордовские Парки, Старое Девичье, Лосевка, Кулишейка, Юрьевка, Ефаево, Шаверки, Пальцо, Тенишево, Учхоз, Куликовка..

Читать

К вопросу о территории распространения и происхождении хвалынской культуры

Во время раскопок 2006-2007 гг. на поселении Утюж I, расположенного вблизи с. Стемассы Алатырского района Чувашии на левом берегу небольшой реки Утюж вблизи ее впадения в р. Суру было обнаружено жилище, которое по ряду признаков можно отнести к хвалынской культуре. Это позволяет откорректировать ареал распространения хвалынской культуры..

Читать

П.Д. Либеров о связях населения среднедонской культуры раннего железного века и финно-угорского мира.

Среднее Подонье в силу своего географического положения являлось «контактной зоной» различных культур и народов. Результатом взаимодействия стало своеобразие культур местного населения различных исторических эпох. Именно это своеобразие послужило причиной того, что местные памятники являются предметом многолетних дискуссий. Ряд исследователей помещают на данной территории скифское, другие – скифоидное население. Впервые не скифское население локализовал на данной территории Петр Дмитриевич Либеров.

Читать

Байбек - новая стоянка развитого неолита в Северном Прикаспии.

Обследование песчаных массивов, расположенных севернее р. Кигач Красноярско¬го района Астраханской области позволили выявить в 5 км на север от пос. Байбек в дефляционной котловине археологический материал: фрагменты грубых лепных керамических сосудов и каменные изделия. Размеры котловины с севера на юг 250 м, с запада на восток - более 300 м, она расположена в южной части разрушенного бархана значительных размеров: с севера на юг его протяженность око¬ло 1000 м, с запада на восток — до 400 м..

Читать

РАССЕЛЕНИЕ МОРДВЫ-ЭРЗИ В I ПОЛОВИНЕ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

При изучении материалов средневековых мордовских могильников обращает на себя внимание то, что на исконных эрзянских и мокшанских землях с середины XIII века происходит постепенное уменьшение, как объёма погребального инвентаря, так и количество самих погребений. Погребений же, чётко датируемых исследователями XV веком практически не зафиксировано. Напрашивается версия о средневековом кризисе развития мордовского этноса. Статья Н.М. Арсентьева и В.И. Вихляева как раз посвящена данному вопросу. В ней авторы, на основании письменных и археологических источников связывают обезлюдение мордовских земель с Золотоордынским, а позже с Казанским влиянием. (Арсентьев, Вихляев, 2011. С. 26-29.) Наша работа – попытка на основании различных источников (археологических, письменных) рассмотреть социально-политические события, повлиявшие на расселение мордвы-эрзи в XII – XVI веках. .

Читать

Энеолит степного Поволжья: три этапа или три культуры?

Энеолитическая эпоха степного Поволжья впервые наиболее полно была охарактеризована в трудах И.Б.Васильева, где она представлена сов-местно с памятниками лесостепи Среднего Поволжья и также полупусты-ни и пустыни Северного Прикаспия (Васильев, 1981). Еще более широкая картина энеолитического времени была представлена в последующей сов-местной с А.Т.Синюком работе (Васильев, Синюк, 1985). Предложенная тогда, более четверти века назад, трехступенчатая схема развития энеолита Поволжья явилась отправной точкой для последующих исследований и в основных чертах сохранила свою актуальность до настоящего времени. Конечно за прошедшие годы рядом исследователей эта схема была допол-нена, конкретизирована и соотнесена с культурами предшествующего вре-мени и синхронными культурными образованиями сопредельных регионов (Выборнов, 2008; Моргунова, 1995; Моргунова, 2011; Юдин, 2012 а). По-лученная общая картина энеолитической эпохи показывает, что процесс смены археологических культур носил в большей мере эволюционный ха-рактер, что вызвало существование нео-энеолитического периода в разви-тии населения степного Поволжья (Юдин, 2012 б)..

Читать

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР ЛЕСОСТЕПНОГО НЕОЛИТА И СТЕПНОГО ЭНЕОЛИТА ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНКИ ЛЕБЯЖИНКА I

В эпоху неолита, Самарское Поволжье было лесостепной территорией. Непостоянство климатических условий региона отодвигало границу леса и степи на север во время засухи и на юг во влажный период. Люди шли за привычной им экологической нишей. Этим можно объяснить присутствие в нашем регионе обособленных групп племён с гребенчатыми традициями изготовления керамики, культурами украшавшими сосуды накольчатым орнаментом, и местным населением сохранившим традиции неорнаментированной керамики. Это многообразие нашло своё отражение в материалах стоянки Лебяжинка I. .

Читать

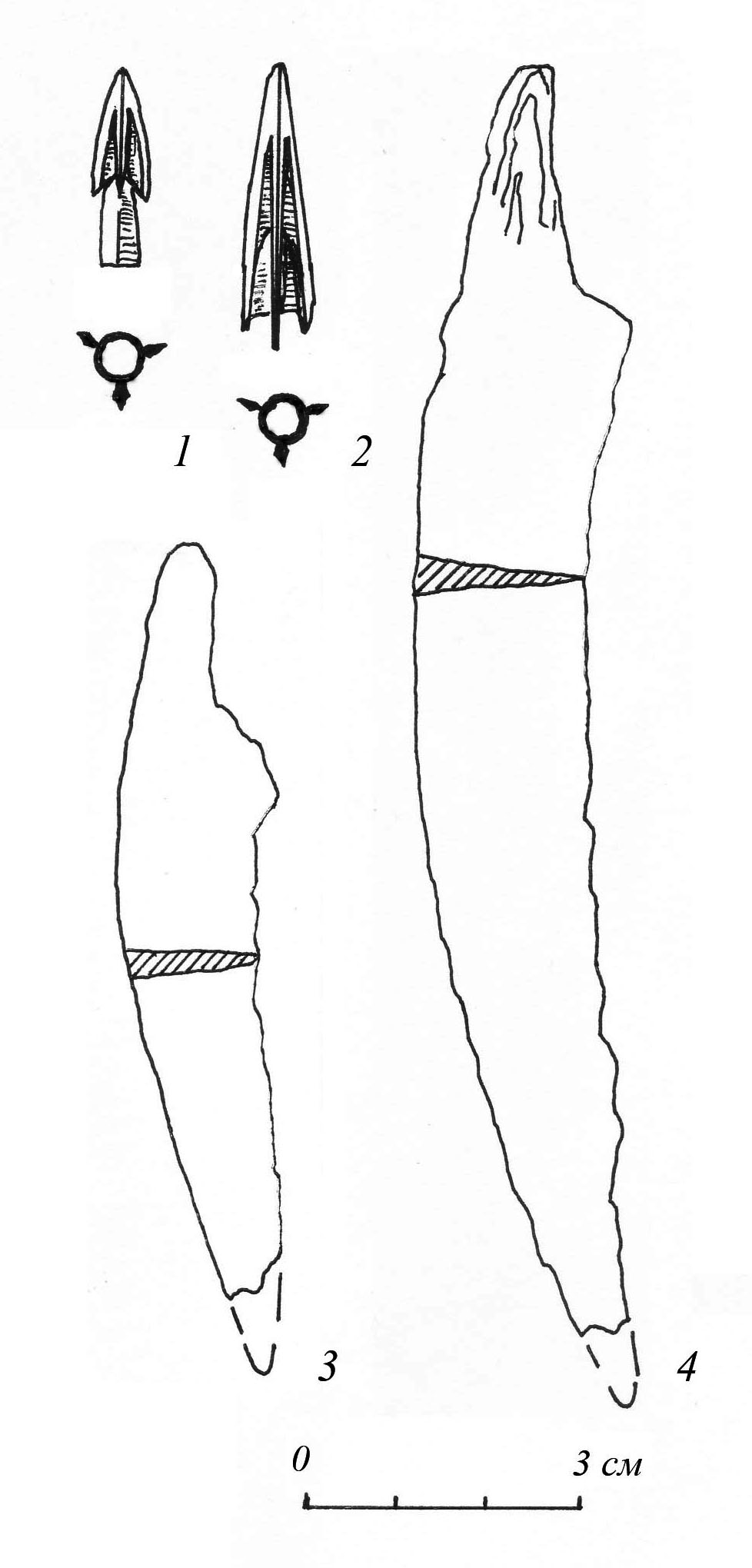

Романский меч из Кельгининского могильника в Республике Мордовия

В 2010-2011 гг. в Серпуховском историко-художественном музее проходила выставка «На окских рубежах Древней Руси», на которой были представлены археологические находки и предметы из частных коллекций с территории Среднего и Нижнего Поочья. Среди экспонатов из частных коллекций был представлен меч, найденный местными жителями села Зарубкино Зубово-Полянского района Республики Мордовия на территории села в карьере. Меч выпал из осыпи. На территории села с начала XX века археологами велись исследования средневекового мордовского могильника, получившего название Кельгиниский (10-13 вв., 17-18 вв.). Находку меча надо связывать с погребальным инвентарем одной из могил. До момента поступления на выставку меч был расчищен находчиками..

Читать